Académico de Número de la Real

Academia Nacional de Medicina

de España

Magister en Bioética Clínica (UCM)

Profesor de “Historia de la

Odontología y Bioética” (UCM)

Suelen tender los historiadores, preferentemente los especializados en alguna de las muchas áreas que ofrece la realidad humana, a practicar un estudio y análisis limitados de aquello que es su leitmotiv, casi circunscrito a lo que se supone propio y hasta exclusivo de una actividad. Es decir, quienes se consagran a la historia de una profesión, ponen su atención en el desarrollo de la misma, del objeto que practican, de su literatura científica o de su práctica y de la legislación que la controla, jalonando un calendario bien cuajado y ordenado de datos concretos que aunque son el soporte del método historiográfico muchas veces se echa en falta la percepción social, con su crítica y, también, su estereotipada exageración, que suele residir en otras fuentes.

Entre éstas, destacan las fuentes literarias de cada época, que son el sentir, muchas veces crítico y hasta irónico, en nuestro caso y ya centrándonos en lo que nos ocupa, del protagonista que ejecuta las operaciones bucodentales, por ejemplo, del mensaje con que se anuncia y, también, del receptor que sufre la impericia y hasta la barbarie del operante, cuya acción trasciende al pueblo llano. Es por ello que la profesión del dentista, en sus remotos tiempos el oficio de sacamuelas ha sufrido tradicionalmente la crítica de muy destacados literatos -Quevedo lo tilda como el oficio más maldito del mundo, pues no sirven sino de despoblar bocas y adelantar la vejez. Estos, con las muelas ajenas y no ver dientes que no quieran antes en su collar que en las quijadas, desconfían a las gentes de Santa Polonia, levantan testimonios a las encías y desempiedran las bocas. No he tenido peor rato que tuve en ver sus gatillos andar tras los dientes como si fueran ratones, y pedir dineros por sacar una muela como si la pusieran[1]…”- también de pintores que reproducen momentos de pánico durante operaciones dentales que suelen ser exodoncias -sobre todo los pintores flamencos del siglo XVII- o, más recientemente, cineastas que incluyen en alguna de sus películas escenas parecidas con indumentarias y escenarios actualizados. En definitiva, la figura del dentista es objeto de burla por su falta de instrucción, su impericia y sus malas artes.

Entre éstas, destacan las fuentes literarias de cada época, que son el sentir, muchas veces crítico y hasta irónico, en nuestro caso y ya centrándonos en lo que nos ocupa, del protagonista que ejecuta las operaciones bucodentales, por ejemplo, del mensaje con que se anuncia y, también, del receptor que sufre la impericia y hasta la barbarie del operante, cuya acción trasciende al pueblo llano. Es por ello que la profesión del dentista, en sus remotos tiempos el oficio de sacamuelas ha sufrido tradicionalmente la crítica de muy destacados literatos -Quevedo lo tilda como el oficio más maldito del mundo, pues no sirven sino de despoblar bocas y adelantar la vejez. Estos, con las muelas ajenas y no ver dientes que no quieran antes en su collar que en las quijadas, desconfían a las gentes de Santa Polonia, levantan testimonios a las encías y desempiedran las bocas. No he tenido peor rato que tuve en ver sus gatillos andar tras los dientes como si fueran ratones, y pedir dineros por sacar una muela como si la pusieran[1]…”- también de pintores que reproducen momentos de pánico durante operaciones dentales que suelen ser exodoncias -sobre todo los pintores flamencos del siglo XVII- o, más recientemente, cineastas que incluyen en alguna de sus películas escenas parecidas con indumentarias y escenarios actualizados. En definitiva, la figura del dentista es objeto de burla por su falta de instrucción, su impericia y sus malas artes.

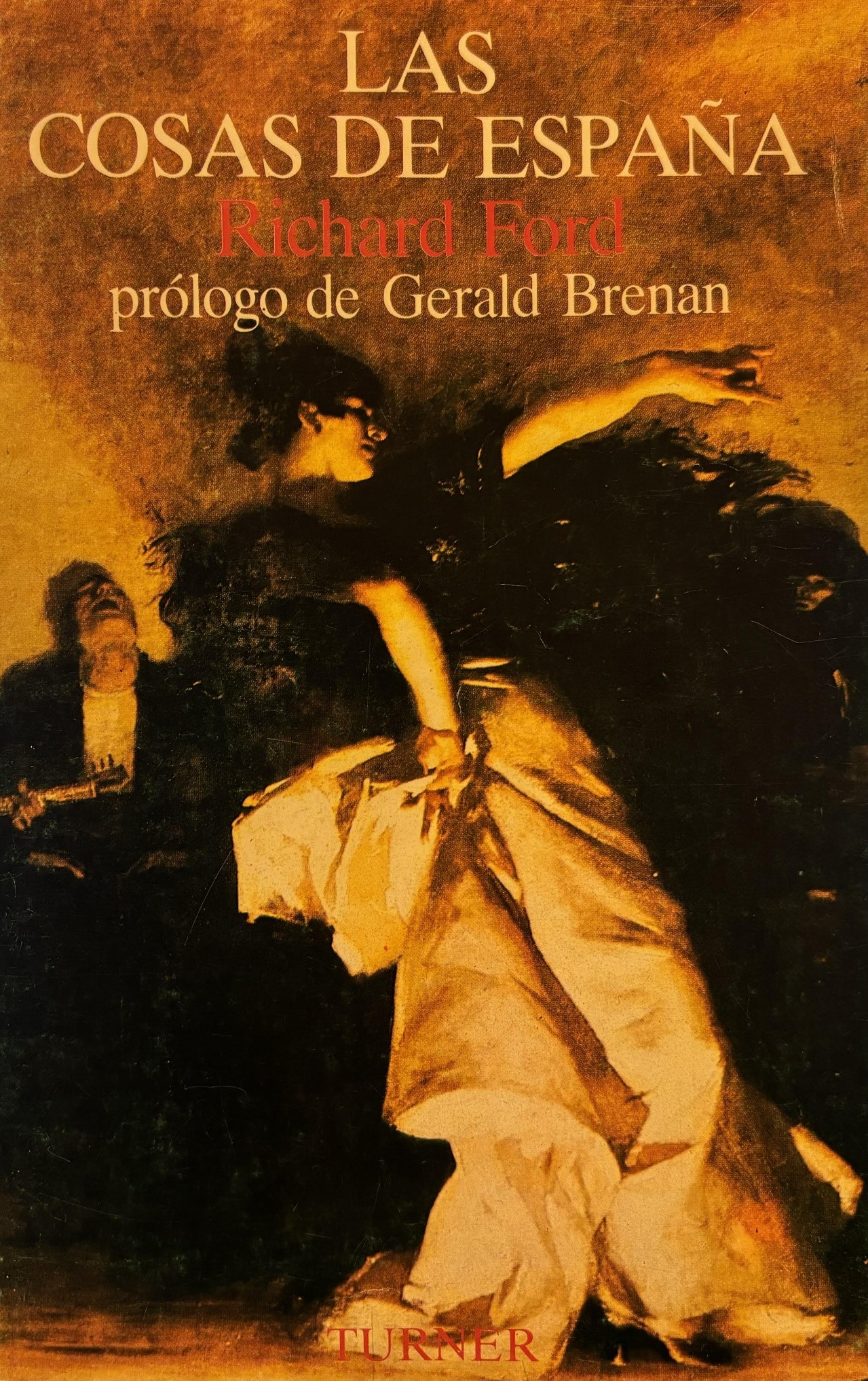

Entre los más olvidados figuran los textos de Richard Ford, quien viajó durante un trienio por tierras del sur de España, implicándose en la vivencia de lo que trascendía en tantos lugares, mayores y menores, a golpe de calcetín. Fue también un gran dibujante y tomó cientos de apuntes de numerosos lugares por los que pasó.

Richard Ford[2] y las “Cosas de España. El país de lo imprevisto”

Nacido en Londres el 21 de abril de 1796, tras egresar de la Universidad de Oxford viajó, conforme al uso, por Francia, Suiza y el norte de Italia. Habiendo enfermado su primera mujer, desembarcó en 1830 en Gibraltar, obviando Lisboa, lugar de encuentro de los enfermos británicos, y se trasladó a Sevilla para vivir por tres años domiciliado en la Plazuela de San Isidoro si bien en verano, junto con sus tres hijos, doncella y enfermera, el matrimonio veraneaba en la Alhambra, tal como hiciera el historiador americano Washington Irving el año anterior.

Nacido en Londres el 21 de abril de 1796, tras egresar de la Universidad de Oxford viajó, conforme al uso, por Francia, Suiza y el norte de Italia. Habiendo enfermado su primera mujer, desembarcó en 1830 en Gibraltar, obviando Lisboa, lugar de encuentro de los enfermos británicos, y se trasladó a Sevilla para vivir por tres años domiciliado en la Plazuela de San Isidoro si bien en verano, junto con sus tres hijos, doncella y enfermera, el matrimonio veraneaba en la Alhambra, tal como hiciera el historiador americano Washington Irving el año anterior.

Ford tomó nota de cuanto vio en lo más cotidiano de las gentes de esta tierra que le cautivó, viajó vestido como un nativo de tantos procurando pasar desapercibido y tomó notas de lo que en 1845 se editaría en su país natal como “A Handbook for travellers in Spain”, en dos volúmenes que sumaban 1064 páginas que se vería reducida a un solo tomo en 1847 y todavía tiraría una más breve en 1855. Pero, además, en 1846 reunió materiales que se había visto obligado a omitir y lo publicó como “Gatherings of Spain”. Falleció el 31 de agosto de 1858, poco después de contraer terceras nupcias.

Observador agudo y crítico de cuanto vio, Ford prestó atención a los asuntos sanitarios del país, sus instituciones, sus médicos y sus empíricos, sus costumbres y supersticiones, y de todo ello da noticia bien escrita que supone un complemento historiográfico en su justa medida. En lo que más nos interesa, lo relativo al “arte dental”, pone negro sobre blanco lo que sus ojos vieron, una dentistería ejercida por barberos y sangradores en tantos lugares, no libre de supersticiones y creencias en santos protectores. El lugar de acción es, por lo común, la barbería, donde el fígaro se dedica también a otras cosas a las que le lleva una cierta destreza manual como si esto, unido a alguna experiencia, fuera suficiente para realizar lo que claramente son pequeñas intervenciones quirúrgicas.

Los sangradores y sus pobres artes

Cuando el británico visita nuestro país, el ejercicio de la dentistería, y hasta el año de 1845 en que se regule con otro título, el de “Cirujano menor o Ministrante”, está reglamentaria y legalmente en manos de los “sangradores”, por una real disposición de 1804 que decía en cuanto a su consecución que consistiría en un acto teórico-práctico, en que serán preguntados los pretendientes, por espacio de un quarto de hora por cada exâminador, sobre quanto tenga relacion al conocimiento de las venas y arterias, cómo deben executar las sangrías, evitar todo daño al sugeto á quien se le haga, y precaver las resultas de los yerros que pueden cometerse en su execucion, y del modo de sacar dientes y muelas, aplicar sanguijuelas y vexigatorios, poner ventosas, y sajarlas, que es lo único para lo que se les dará facultad en sus títulos. Queda claro que los médicos y cirujanos podrían asimismo ejercer esta parte de la Medicina y de la Cirugía como otra cualquiera, pero la realidad era diferente y el ancestral abandono en manos de sacamuelas y titulados menores, como ahora lo eran los “sangradores” dejaba al pueblo a merced de gente muy poco instruida, pero no hay que olvidar que muchas aldeas ni siquiera tuvieron a su mano a un aprobado de este tipo y sus tareas fueron ejecutadas por empíricos.

Así pues, la barbería fue el lugar en el que Ford vio las andanzas de estos pobres iletrados, que, además se anunciaban sin discreción alguna, antes al contrario. Su protagonista, el fígaro, tiene mucho de actor de varios géneros. Así lo ve el ilustrado viajero inglés:

“En cuanto a su tienda y hogar, nadie puede dejar de encontrarle sin necesidad de cicerone, pues el exterior se distingue desde lejos por los emblemas de su antigua y honrosa profesión: primeramente, y ante todo, hay colgado a la puerta un reluciente y metálico yelmo de Mambrino… Junto a la bacía cuelgan enormes muelas, que en cualquier museo inglés pasarían por colmillos de elefantes, y por los de San Cristóbal en las iglesias españolas, donde la anatomía comparada es rechazada como herética en asuntos de reliquias, y es cosa extraña (y ningún teólogo español pudo nunca darnos razón de ello) que este santo no sea el “patrón especial” de los dolores de muelas; de éstos, Santa Apolonia es la calmante patrona. Al lado de esos molares se exhiben terribles emblemas flebotómicos y rudas representaciones de sangrías, pues en España, tanto en la iglesia como fuera de ella, la pintura sustituye a la imprenta para los muchos que tienen ojos pero no pueden leer[3]…”

Más adelante avanza su discurso sobre el interior de la barbería, cuyas paredes están cubiertas de estampas pintorescas y de retratos de personajes de ninguna reputación, pero admirados por su pueblo, como tampoco faltan las imágenes religiosas:

“se ven imágenes de la Virgen (pues en España la religión se mezcla a todo), y los santos patronos, con pilitas de agua bendita y alumbrados constantemente por una lamparita de aceite. Antiguamente ningún barbero empezaba un trabajo, bien fuese sangrías, o afeitar, o sacar una muela, sin hacer la señal de la cruz[4]…”

Así pues, los barberos “o locos o parleros” rapan barbas y cabezas, aprendiendo su oficio en las de los hospicianos, y practican por tradición otras operaciones menores como las legisladas arriba citadas. Y el propio Richard Ford se puso en manos de algún barbero, tal vez por situación de “urgencia”:

“Los experimentos en las venas y en la boca de los pacientes son muchas veces cómicos, pero otras son bastante serios, como podemos afirmar por triste experiencia propia, pues tuvimos la poca precaución de dejar en España dos muelas de juicio como reliquias, recuerdos y trofeos de la implacable hazaña de Fígaro. No nos queda ya sino recordar su existencia y que eran de más valor que las perlas de las orejas de Cleopatra que disolvía en sus gazpachos. “Una boca sin muelas -decía Don Quijote- es peor que un molino sin piedra” y el caballero tenía razón[5]”.

Conclusión

La profesión del dentista es vista desde fuera, en un tiempo y por un sagaz e ilustrado escritor, como cosa de cualquiera con una mínima experiencia y no siempre en posesión del reglamentario título de “Sangrador”, en aquellos años del primer tercio del siglo XIX. Se ejerce un su lugar de trabajo, la barbería, se anuncia ostentosamente y se complementa su acción con los tradicionales signos y ritos religiosos, como la señal de la Cruz o la advocación a la santa protectora Apolonia. El pueblo parece acostumbrado a ello ante la pasividad de las autoridades: las académicas, que no regulan ni incrementan unos estudios tan importantes como son los relativos a la salud humana, y las civiles, que hacen la vista gorda ante la falta del título reglamentario, probablemente inclinados hacia, siquiera, una mínima atención que en ocasiones resuelve el problema de quitar de en medio un diente vacilante. En cualquier caso, a la vista de testimonios como el presente, la aportación de fuentes secundarias para un mejor conocimiento de la profesión odontológica se hace imprescindible y su búsqueda obligatoria.

[1] Quevedo y Villegas, F. El gran tacaño. Visita de los chistes. Cuento de cuentos. Casa de los locos de amor. Libro de todas las cosas y de otras muchas más. Pragmática del tiempo, Barcelona, Biblioteca Cásica Española, 1884, pág. 166. (Ed. Consultada).

[2] Sobre Richard Ford y su obra literaria y pictórica existen numerosos estudios. Consúltese preferentemente: Medina Casado, C. Ruiz Mas, J. (coords). Las cosas de Richard Fordestampas varias sobre la vida y obra de un hispanista inglés en la España del siglo XIX. Jaén, Universidad de Jaén, 2010.

[3] Ford, R. Las cosas de España, Madrid, Ediciones Turner, 1988, págs. 281-282. Prólogo de Gerald Brenan. (Ed. Consultada).

[4] Ídem., págs. 285-286.

[5] Ídem., págs. 286-287.